PERC電池的光致衰減(LID,Light Induced Degradation)問題,尤其是熱輔助光衰(LeTID,Light elevated Temperature Induce Degradation)是近年來晶硅太陽電池技術領域關注的熱點。隨著PERC電池技術大規模產業化,清楚其光衰的原理并解決問題變得越來越緊迫。

國內外對于PERC電池的光衰機理以及解決方案一直在不斷的研究中。在2012年最早發表的關于PERC電池LeTID研究的論文中認為,未知機理的LeTID光衰主要發生在多晶PERC電池中,而今年的最新研究結果表明,單晶Cz硅中也存在LeTID光衰。此外,最新研究結果還發現微量的銅元素也會引起晶體硅電池的光衰現象。在第十三屆CSPV大會上,中科院電工所王文靜研究員詳細介紹了2017年國際上對于PERC電池光衰研究的最新成果,以期對國內光伏產業在今后的技術方案選擇上有所裨益。以下內容由王文靜的演講整理而來。

眾所周知P型晶體硅電池普遍有光衰效應,但PERC電池相較于BSF電池的光衰更高,尤其是多晶PERC電池,光衰較常規多晶電池高6~10%左右。造成這一現象主要是由于PERC電池載流子行進路程加長,且兩者吸雜過程存在區別,BSF電池為前磷和背鋁吸雜,而PERC電池僅有前磷吸雜。

單晶PERC電池的光衰研究

(1)單晶PERC電池的LID衰減和恢復

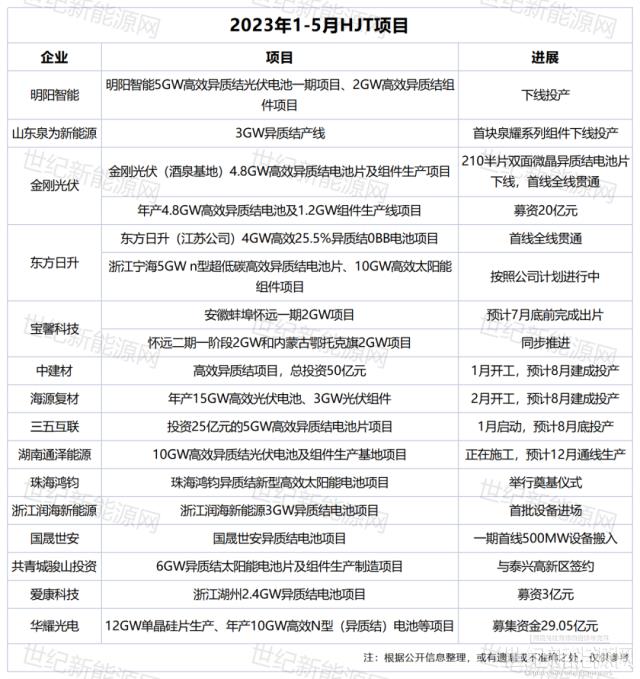

單晶硅的LID衰減已經不是個新鮮的話題了,它主要是由電池片中的B-O(硼氧對)對引起的,通過降低硅片中的氧含量、采用摻Ga代替摻B、光照+退火等方法可以有效抑制光衰。國內外都已經有光照退火的恢復設備,且目前幾乎所有單晶PERC電池廠家都已采用光照退火的方法抑制光衰。

圖一 單晶PERC電池的LID衰減和恢復機理

(2)單晶PERC電池的LeTID光衰

今年最新研究報道顯示,單晶PERC電池也存在光照熱衰減效應,即LeTID光衰。

德國企業Q-CELL(如今被韓國韓華收購)做了一個實驗,將其生產的幾乎無光衰的Q.ANTUM單晶PERC電池(藍線)、未經處理的普通單晶PERC電池(黑線)和經過光照退火的單晶PERC電池(紅線)分別在25℃、75℃條件下的進行光衰測試。結果顯示,在25℃時,經過光照退火后,確實可以有效降低光衰,然而當溫度提升到75℃后,即使經過了光照退火處理,單晶PERC電池的光衰仍然較大,這也證明了單晶PERC電池的確存在LeTID光衰。

圖二 Q-CELL:單晶PERC電池的LeTID現象

這一現象的證實也給了單晶PERC電池廠家一個提示,生產單晶PERC電池時,仍應注意考察其LeTID光衰是否存在,即高溫長時間光照時單晶PERC電池是否存在光衰。同時,Q-CELL和Solar World均宣稱可以制備無LeTID的單、多晶PERC電池,國內企業仍需加大研究力度,爭取制備出無光衰的PERC電池。

多晶PERC電池的光衰研究

(1)多晶PERC電池的LeTID光衰

多晶PERC電池的光衰機理更為復雜,目前的研究認為,多晶PERC電池的光衰與熱過程有關,隨著溫度的升高,多晶PERC電池的光衰加強,即LeTID光衰。

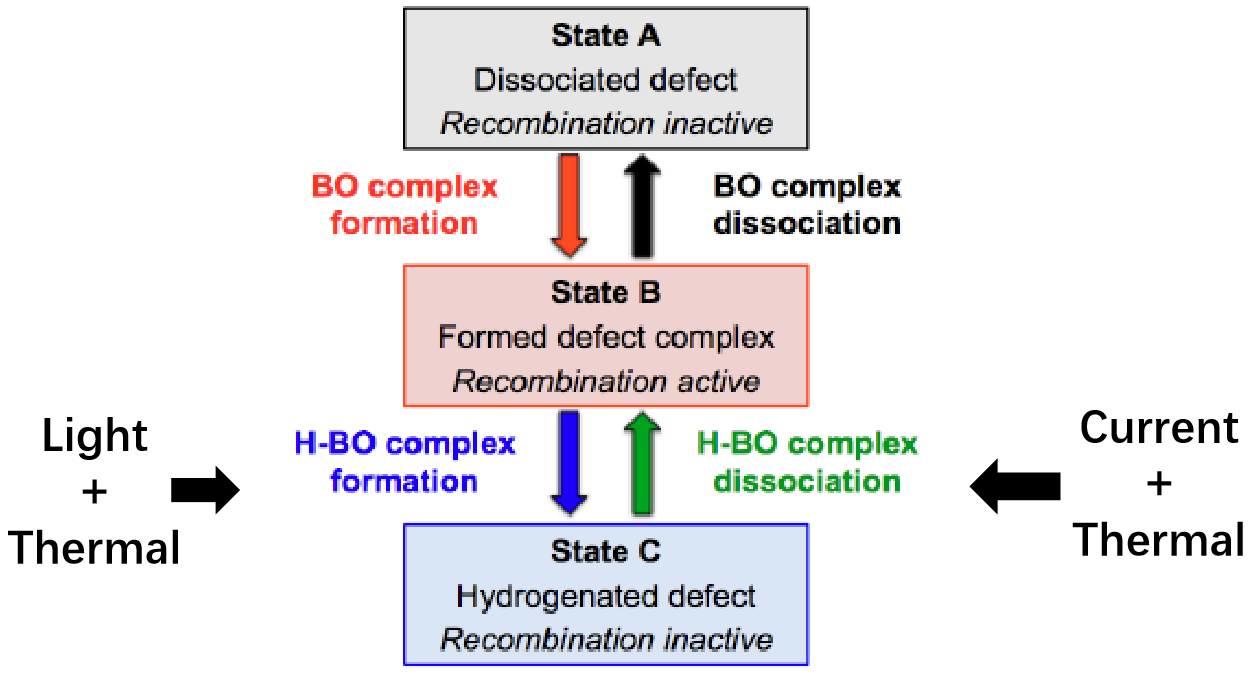

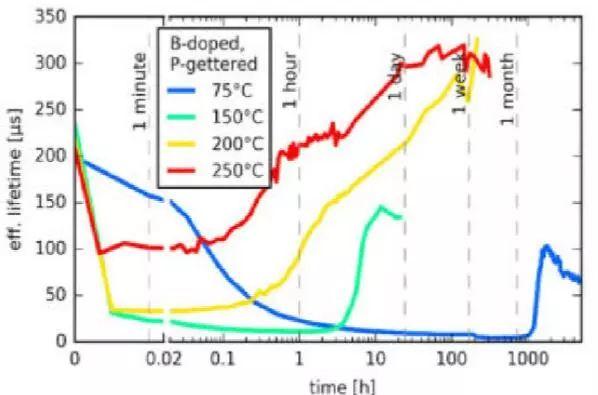

最近德國Konstanz大學發表了一篇報告,證實多晶PERC電池的LeTID光衰與B-O對并不完全相關。Konstanz大學做了三個實驗對比,分別測試僅摻硼(B)的電池、摻硼并進行磷(P)吸雜的電池、摻鎵(Ga)并進行磷吸雜的電池在不同溫度下的少子壽命(少子壽命降低說明存在光衰現象)。結果發現,摻硼和摻鎵的多晶PERC電池都存在LeTID光衰,只不過摻鎵電池的LeTID小于摻硼電池;磷吸雜和非磷吸雜的電池都存在LeTID光衰,但是磷吸雜的電池中少子壽命更高。

(a)僅摻硼電池

(b)摻硼并進行磷吸雜電池

(c)摻鎵并進行磷吸雜電池

圖三 不同電池在不同溫度下少子壽命變化曲線

(2)LeTID減緩或恢復的方法

在制成電池之前,通過吸雜可以有效降低電池的光衰,包括磷吸雜、鋁吸雜和磷鋁吸雜三種;此外,降低燒結溫度,以及減緩燒結的升降溫過程,也有利于降低光衰,這是由于在高溫下金屬沉淀溶解導致金屬離子擴散,形成較多的復合中心,快速冷卻會使得金屬離子“凍結”在晶格中形成較強的復合中心,導致光衰較強,而慢速冷卻可以使金屬離子。

而在電池已經形成后,LeTID經過長期輻照可以恢復,故可以通過光照退火處理,強光+高溫處理可以快速恢復光衰。但是,在光照退火時,溫度也不能過高,存在一個溫度閾值,因為過高的加速恢復溫度會導致二次光衰。燒結退火和激光退火均可改善電池的光衰,而激光退火可以加快光衰的恢復,實驗顯示激光退火+燒結退火可以徹底消除光衰。

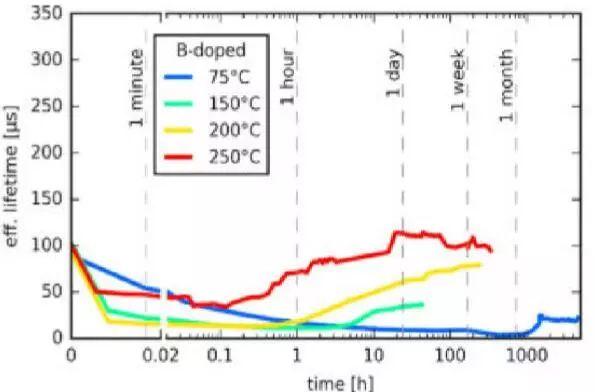

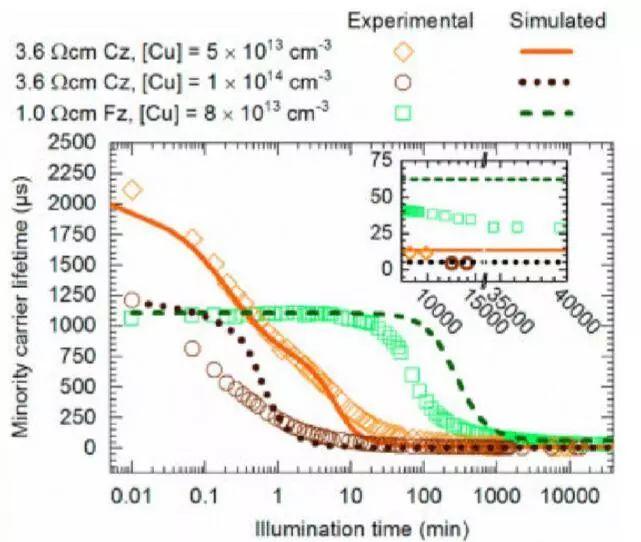

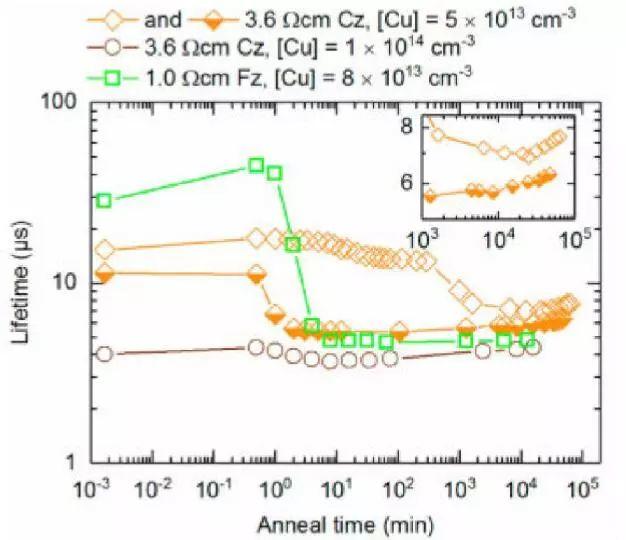

光衰的最新研究成果——Cu(銅)光衰

今年德國Fraunhofer研究所在一篇研究銅摻雜硅片中光衰的報道中,進一步證實了Cu-LID的存在。Fraunhofer研究所通過測試同時具有Cu雜質和B-O對的P型直拉(Cz)單晶硅電池、僅具有Cu雜質而沒有B-O對的區熔(Fz)單晶硅電池的少子壽命,結果顯示,在Cz硅中銅雜質含量越高,光衰越嚴重,而Fz硅中即使沒有B-O對,仍然存在光衰,這是由于銅所造成的光衰。此外,經過200℃暗退火處理,在短暫恢復后仍會再次造成退火光衰,進一步證明了Cu光衰的存在。

圖四 銅摻雜的Cz硅和Fz硅中少子壽命

圖五 200℃退火后銅摻雜的Cz硅和Fz硅中少子壽命

Fraunhofer研究所在另一篇對Cu光衰微觀研究的報道中提到,晶界的∑數(指晶粒的混亂指數)越大,量子效率(EQE)變化越大,即光衰越不嚴重,∑>3(孿晶)的晶界光衰小于晶粒內部光衰。

此外,通過對PERC電池的正表面和背表面激光探測發現,部分晶界在正表面未出現光衰,而在背表面存在光衰,經測試證明發生光衰的晶界處存在Cu顆粒,而不衰減的晶界處不存在Cu顆粒。這是由于PERC電池正表面存在P吸雜,而背表面缺少了Al-BSF電池的P+(Al背場)吸雜,導致Cu富集,形成復合中心,從而致使PERC電池的光衰加強。

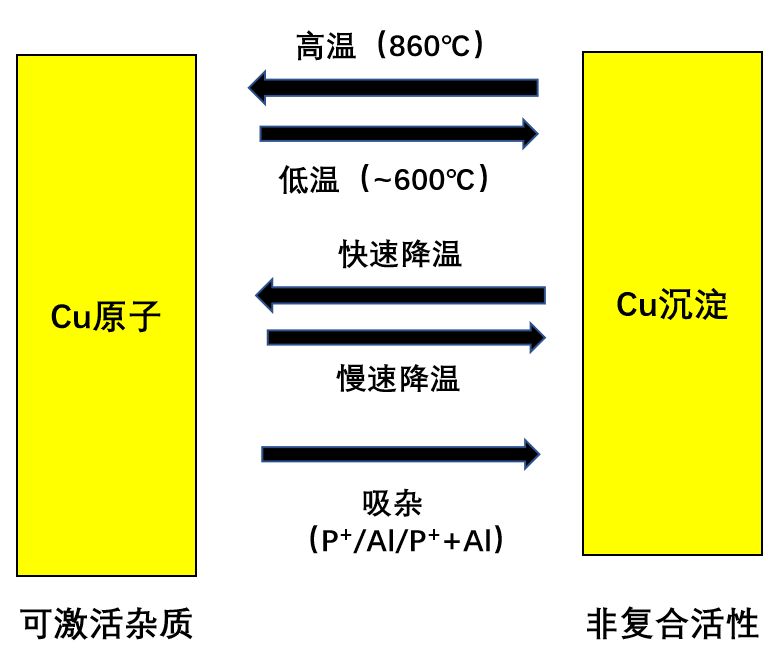

Bredemeier等人發現當使用較低的溫度燒結(600℃)時電池光衰較低,而使用較高溫度燒結(900℃)時會造成較強的光衰,低溫二次退火(620℃~660℃)可以減少光衰。此外,Eberle等人發現快速冷卻會導致較強的光衰,而慢速冷卻導致較弱的光衰。這是由于高溫處理會使Cu沉淀溶解為Cu原子,Cu原子是可激活雜質,導致Cu擴散到周圍,光衰加強,而低溫退火和慢速冷卻會形成較大的Cu沉淀,降低光衰。

圖六 Cu光衰的特性

總結

PERC電池的光衰主要分為兩類:一類是非金屬光衰,即B-O對引起的光衰,通過退火即可消除,光照+退火(氫鈍化)可永久消除,單晶PERC電池的B-O對光衰要高于多晶PERC電池;另一類是金屬光衰(Cu、Fe及其他過渡金屬),通過降低金屬雜質、吸雜預處理、降低熱處理溫度、低溫退火、減緩冷卻速度、強光照+熱處理可以降低光衰,PERC電池由于單面吸雜,其金屬光衰高于BSF電池,而多晶PERC電池由于位錯較多,金屬光衰比單晶PERC電池更高一些。

此外,值得思考和探究的是,N型電池真的沒有光衰嗎?它不存在B-O對光衰,那么是否存在金屬光衰呢?隨著N型電池技術逐漸進步,其光衰研究也應該被重視起來。

來源:光伏們